Сергей Токарев - Sergei Tokarev

Сергей Александрович Токарев | |

|---|---|

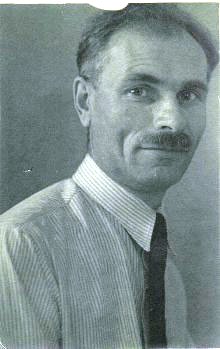

Токарев в 1960 г. | |

| Родившийся | Серге́й Алекса́ндрович То́карев 29 декабря 1899 г. |

| Умер | 19 апреля 1985 г. (85 лет) |

| Национальность | русский |

| Род занятий | Этнолог |

Сергей Александрович Токарев (русский: Серге́й Алекса́ндрович То́карев, 29 декабря 1899 - 19 апреля 1985) русский ученый, этнограф, историк, исследователь религиозных верований, доктор исторических наук, профессор Московский Государственный Университет.

Рождение и образование

Сергей Александрович Токарев родился в г. Тула 29 декабря 1899 г.[1] Он с отличием окончил Тульскую гимназию и поступил. Московский университет. Сразу после революции условия в Москве в 1918 году были опасными и тяжелыми, и Токарев вернулся в кажущуюся безопасность своей родной Тульской губернии. В течение четырех лет он преподавал в местных школах русский и латинский языки. В 1922 году Токарев вернулся в Московский университет, где начал общественно-исторические исследования. Он получил государственную стипендию и пополнил свой доход частными уроками. В 1924 году он устроился библиографом в Центральную библиотеку.[2]

После выпуска 25 июня 1925 года Токарев подал заявку на продолжение исследований в аспирантский исторический институт. Он представил диссертацию на тему «Тотемное общество», полноценную исследовательскую работу. Его заявление было поддержано короткой, но очень лестной рекомендацией от Вячеслав Петрович Волгин Принятый в ноябре 1925 года, Токарев был зачислен в институт в январе 1926 года, поступив на то, что позже стало отделением этнологии.[3]

Весной 1926 г. Токарев представил доклад об австралийском тотемизм. В 1926/1927 учебном году он подготовил отчет о Меланезийский религий и рассказал об австралийских системы родства. В июне 1927 года Токарев представил отчет об экономической структуре английских поместий в 13-15 веках. В 1927/28 году Токарев вернулся к меланезийской теме с докладом об общественном устройстве этих людей. Его аспирантура была завершена в 1929 году, хотя официально он окончил его только 1 января 1930 года.[4]

Ранняя карьера

Токарев начал работать в Центральном этнологическом музее в октябре 1927 г. В 1928 г. перешел на работу в отдел колоний музея, а в 1931 г. был назначен заведующим отделом Северной Азии. Будучи аспирантом, в 1928/1929 гг. также преподавал на полставки в Московском университете и читал курс истории социальных структур в Университете коммунистических рабочих Китая имени Сунь Ятсена.[5]

Этнография считалась важной в первые годы существования Советского Союза, в котором проживало очень много различных этнических групп, и первые университетские курсы профессиональной этнографии были открыты в 1920-х годах. Однако к концу десятилетия марксистские радикалы напали на дисциплину как на «буржуазную», и некоторые из основных этнографических институтов были закрыты в апреле 1929 года. Этнография получила новое определение как изучение доисторических народов.[6]Институт истории университета вошел в состав Коммунистической академии. Большинство позиций досталось только марксистам и коммунистам, хотя в некоторых случаях допускались немарксистские ученые.[7]

Марксистский лингвист Валериан Борисович Аптекарь[а] был противником традиционной этнографии, решительно выразив свое мнение в дебатах 7 мая 1928 года. Он утверждал, что этот предмет не является научным, его концепции расплывчаты и что, рассматривая развитие человечества с точки зрения эволюции культурных форм этнографы отрицали более фундаментальные силы производства и классовой борьбы. К этому вопросу можно было подойти только с точки зрения диалектический материализм.[9]Токарев публично не согласился. Хотя он признал необходимость более научного подхода и трактовки предмета с марксистско-ленинской точки зрения, он защищал изучение этнологии как имеющее отношение к реалиям, которые нельзя игнорировать.[10] Дальнейшие обсуждения проходили на заседаниях AMI в апреле 1929 г. и в июне 1930 г.[11] Токарев по-прежнему работал в музее, и власти осуждали людей, занимающих две должности. Он был уволен из института 1 мая 1931 года, но продолжал работать внештатным исследователем и сохранил более надежную работу в музее.[7]

Несмотря на политический климат, Токарев провел ценную работу в конце 1920-х и 1930-х годах.[6] Он тратил меньше времени на Австралию и Меланезию и больше на жителей Сибирь и Якутия Возможно, из-за политического давления, хотя его всегда интересовали обе темы.[5] Он совершил свою первую производственную поездку в сентябре 1928 года в Туркменистан, а в 1930 г. посетил Горный Алтай Музей поддержал очередную экспедицию в Алтай в 1932 году, а он вернулся в 1940 году, незадолго до войны. В 1934 году он совершил экспедицию в Якутию, которая оказала большое влияние на развитие его идей.[12]

В течение 1930-х и Великая чистка Сталин отправил многих советских интеллектуалов на работу в ГУЛАГ. Елеазар Мелетинский, которого часто звали Заря, был среди заключенных. Он оставил свою рукопись Герой сказки с Токаревым, который спустя годы сохранил ее для публикации.[13]Кризис в карьере Токарева наступил 20 августа 1936 г. Троцкий-Зиновьев показывать процессы, когда встречи разоблачать Троцкий и Зиновьев были устроены по всей стране. Токарев публично заявил, что, если бы троцкистско-зиновьевская фракция пришла к власти, они продолжили бы политическую и экономическую политику коммунистической партии, и выступал в защиту своей позиции. Его обвинили в контрреволюционной позиции. 21 августа Токарев был доставлен в партийный комитет музея, а 22 августа на общем собрании коллектива было рассмотрено его выступление. [14] Токарев выступил в свою защиту, но был уволен из музея, хотя другого наказания он не понес.[15]

Более поздняя карьера

Токарев сохранил свою должность в Государственной академии истории материальной культуры, где он работал с 1932 года научным сотрудником отдела феодализма. В октябре 1938 года он вернулся в музей в качестве этнографа и консультанта. До 1941 года он также был научным сотрудником Центрального антирелигиозного музея. В 1939 году Токарев был назначен профессором вновь организованной кафедры этнографии исторического факультета МГУ и занимал эту должность до 1973 года. С 1939 по 1941 год он также читал лекции по этнографии в Московском институте истории, философии и литературы.[15]В 1940 г. Токарев защитил докторскую диссертацию «Общественный строй якутов XVII – XVIII веков».[1]В Вторая Мировая Война, он был эвакуирован из Москвы в июне 1941 г. и возглавил исторический отдел Абакан Педагогический институт.[15]В 1943 году вернулся в Москву и получил звание профессора, работая заведующим сектором Института этнографии им. Академия наук СССР.[1]

В 1951–1952 гг. Токарев был первым этнографом из Советского Союза, преподававшим в университетах Берлин и Лейпциг.[16]Он приехал в Берлин в 1951 году в качестве гостя Финно-угорского института. Его визит мог быть организован Вольфганг Стейниц, еврей, специалист по финно-угорским языкам, эмигрировавший из Германии в Советский Союз в 1933 году.[17]Токарев читал лекции в Германская Демократическая Республика, подчеркивая важность изучения социальных и культурных изменений, происходящих как в городских, так и в сельских районах. Он сказал, что целью этнологии должно быть описание и понимание «образа жизни» изучаемых людей и изменений, которые пришло в образ жизни.[18]

С 1961 года Токарев возглавлял в институте сектор этнографии несоветских народов Европы, одновременно с 1956 по 1973 год заведовал кафедрой этнографии исторического факультета МГУ. росла и расширяла круг своих исследований. В частности, изучение славянских, сибирских, среднеазиатских и африканских народов, истории этих народов и истории примитивных религий и шаманизм Токарев скончался в Москве 19 апреля 1985 года.

Научная деятельность

Этнология

Токарев был последователем Максимов Александр Николаевич, которые предприняли ранние исследования сибирских и австралийских охотников-собирателей. Максимов считал, что этнолог не должен ограничиваться «первобытными» людьми, а должен изучать людей на всех стадиях развития.[19]Токарев имел чрезвычайно широкие этнографические интересы и особенно интересовался ранними формами религии. Он писал о народах Австралии, Океании, Америки и Европы, а также о Якуты и Алтайцы Сибири. Он писал о том, как развивалась этнология в России и на Западе.[20] Токарев придерживался советской марксистской идеологии и русских националистических взглядов в своем исследовании истории антропологии.[21]Иосиф Сталин, пришедший к власти в Советском Союзе в 1924 году, наложил жесткие ограничения на изучение этнографии, которые были сняты только после его смерти в 1953 году. Работа Токарева продолжала пропагандировать марксистскую этнографию.[22]

По словам ученика, Токарев однажды сказал, что австралийские аборигены были

... один из самых интересных народов на земле, и что австралийские исследования были одной из самых увлекательных и многообещающих областей этнографии. Изучение австралийских аборигенов - ключевая фактическая база для любого исследования первобытного общества.[23]

В 1920-е годы Токарев одним из первых попытался создать условный код для записи значения терминов родства. Он отметил, что для ученого было бы заблуждением просто переводить термины, используемые людьми, изучаемыми в термины, используемые ученым. Он попытался определить систему, которая использовала числа 1–6 для обозначения отца, матери, сына, дочери, мужа и жены, и сводила все остальные термины родства к этим основным терминам.[24]Он записал новые идеи в своих более поздних работах об этнических группах СССР. Например, он отметил, что, хотя в большинстве русских деревень ведьмы были мужчинами, в украинских деревнях было гораздо больше ведьм-женщин, что, по его мнению, могло быть связано с влиянием Западной Европы через Польшу.[25] Он отметил, что Славянский народ, от степи поклонялись камням, ручьям и холмам, а Финно-угорский народ, из лесов, почитаемых деревьев или рощ.[26]

Кабинет Токарева, Общественный строй якутов в 17-18 вв. (1945), исследовал социальные и земельные отношения собственности Народ саха Якутии в марксистской исторической перспективе. Он исследовал вопрос о том, существовала ли концепция частной собственности на землю в сахаском обществе до вмешательства России.[27]Он сказал:

Хищнический характер царских завоевателей в Сибири и Якутии признан даже буржуазно-эксплуататорским лагерем историков… Признаки… погромов, убийств и краж, совершенных против государства. Ясак Население со стороны военнослужащих начинается с приказа от 1638 г. первому якутскому генералу П. Головину и повторяется в каждом последующем приказе генералам.[28]

Но после описания злоупотреблений со стороны колонизаторов, Токарев отметил, что Саха процветал и увеличивался в численности в долгосрочной перспективе, и что другие колониальные режимы были гораздо более жестокими.[28] Это соответствовало советской пропаганде Второй мировой войны, когда советское правительство пыталось сплотить народы страны, чтобы сформировать общий фронт против немецких захватчиков.[29]После войны в середине 1950-х годов произошло возрождение русского национализма. В Якутия с 1630-х по 1917 г. (1957), опубликованная под его руководством, насилие, убийства и порабощения рассматриваются как отдельные инциденты в общем мирном перемещении русских на территорию. Лидеров местного населения часто называют подстрекателями насилия.[30]

Религия

Токарева интересовали «примитивные» религии. Он был склонен следовать Лев Штернберг взгляды эволюционистов, хотя и отвергают некоторые специфические гипотезы Штернберга.[31] В 1963 году он опубликовал общую дискуссию на эту тему: Ранние формы религии и ее развитие, а также религия в истории народов. В этой книге Токаров пришел к выводу, что сибирский шаманизм произошел от анимизм, поскольку шаман Роль России заключалась в поддержании тесной связи с духами охотящихся животных.[32]Взяв марксистский взгляд на религиозный опыт, в 1980-х годах Токарев писал, что шаманы «почти всегда были психически больными, склонными к припадкам безумия». Это не было точкой зрения, которую к тому времени разделяло большинство его коллег, предпочитая описывать племенную духовность в терминах «первичной религии».[33] Некоторые из его других представлений о фольклоре и религии были сочтены западными учеными чуждыми, если не устаревшими. Он ассоциировал священные предметы с фетиши, и священные формулы с магическими формулами.[34]

Токарев зависел от Православный ученых-миссионеров за его знание ислам.[35] Его работа 1963 года отражает научный атеистический взгляд на предмет, но выдает его уверенность в миссионерах, поскольку он соотносит мусульманские термины с их христианскими эквивалентами. Например, он описывает Махди как «Мессия в исламе» и обсуждает «мусульманское духовенство» и «мусульманскую церковь» - все концепции, которые российские исследователи ислама в XIX веке сочли неточными.[36]Он заметил, что религия - это больше о том, как люди относятся друг к другу в связи с религиозными убеждениями, чем о природе этих убеждений.[37]Мнение Токарева о том, что религии - это больше, чем теология, и что они представляют собой социальную силу, влияющую на многие аспекты жизни людей, вызывало разногласия среди советских религиоведов. Он оспорил преобладавшее в то время негативное мнение, согласно которому ислам рассматривался как потенциальный инструмент для буржуазии и реакции, а не как инструмент, который можно было бы использовать для решения проблем масс. Он показал, что ислам может эффективно использоваться политиками, преследующими светские цели, и что исламский социализм может быть позитивной силой в развитии современных мусульманских государств.[38]

Позже работа

В 1959 году Токарев стал соавтором Народы Америки (Народ Америки) с А. В. Ефимовым. Во введении отмечалось, что книга является первым обобщенным трудом по истории и этнографии народов Америки, основанным на марксистской и ленинской методологии. Американский рецензент написал:

Как и ожидалось, книга представляет собой несчастливый союз получестного описания и советских догм. Его антропологическая ценность, если вообще можно сказать, что она имеет какое-либо значение, наиболее очевидна в ее сборнике нескольких российских и американских источников по алеутской культуре. Остальная часть книги представляет собой пешеходное описание стандартных антропологических источников, периодически оживляемых обвинениями в капиталистическом «эксплуатация», «порабощение», «угнетение» и тому подобное.[39]

Токарев продолжал активно писать и редактировать всю оставшуюся жизнь. С потеплением в советско-китайских отношениях в конце 1980-х его недавние работы начали переводиться на китайский язык.[40]Он был главным редактором энциклопедии, Мифы стран мираВо введении он сказал: «Хотя миф передает историю, это не особый жанр литературного искусства, а лишь определенное мировоззрение; часто это повествование, но в других случаях общее мифическое мировоззрение выражается через обряды, танцы и т. Д. песни ".[41]

Обучение

Многие из студентов, которым Токарев преподавал теорию и методологию зарубежной этнографии в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, позже стали сибиряками.[42]Токарев сказал, что этнографическое исследование не должно ограничиваться прямым ведением хроники материальной культуры.[43] Он подчеркивал человеческие аспекты, говоря: «Материальный объект не может интересовать этнографа, если он не рассматривает его социальное существование, его отношение к человеку».[44] Он считал антропологию «исторической наукой, изучающей народы, их образ жизни и культуру». Он писал: «Историзм - один из основных принципов марксистского метода. Реальность любого предмета, любого явления можно понять и познать, только если подойти к нему с исторической точки зрения, выявить его происхождение и развитие».[45]

Почести

Токарев был награжден двойным кавалером ордена Орден Трудового Красного Знамени (1945 и 1979) и кавалер Орден Дружбы Народов (1975). Он получил Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), а Государственная премия СССР в 1987 году посмертно ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (1956) и заслуженный деятель науки Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1971).[1]

Научные работы

- Докапиталистические пережитки в Ойроте. М. ОГИЗ-Соцекгиз, 1936.

- Очерк истории якутского народа. М. Соцекгиз, 1940.

- Социальный строй якутов. Москва, Якутская гос. Пресс, 1945.

- Религиозные верования народов Востока 19 - начала 20 веков. Изд-во АН СССР, 1957.

- Этнография СССР. Univ. Press, 1958. Переведено на ИТ. язык - Токарев Сергей Анатольевич. УРСС: популярный костюм. Бари, Editori Laterza, 1969.

- Ранние формы религии и их развитие. Pergamon Press, 1964.

- История русской этнографии. Pergamon Press, 1966.

- Истоки этнографии. Оксфорд: Pergamon Press, 1978.

- История зарубежной этнографии. Магистр, Высшая школа, 1978.

- Религия в мировой истории. М., Политиздат, 1964. 2-е изд. М., Политиздат, 1965. 3-е изд. М., Политиздат, 1976. 4-е изд. М., Политиздат, 1986. 5 изд. М., Республика, 2005. В переводе на разные языки.

- Ранние формы религии. Сб. Статьи. М., Политиздат, 1990.

- Избранное. Теоретические и историографические статьи по этнографии народов и религий мира. М., 1990.

- Токарев Сергей А. Триест 1946–47 гг. Без советского компонента в рамках итало-югославской границы. Триест, редактор Дель Бьянко, 1995.

- Токарев С.А. Religioni del mondo antico dai primitive ai celti. Милан, Тети, 1981.

- Отвечать. Редактор: История Якутской АССР. Изд-во АН СССР, 1957. 2-й том.

- Отвечать. Редактор и автор глав: В многотомной серии «Народы мира. Этнографические очерки»: 1) Народы Австралии и Океании. Pergamon Press, 1956. 2) * Народ Америки. В 2-х томах. Pergamon Press, 1959. 3) Народы заморской Европы. В 2-х томах. Pergamon Press, 1964.

- Отвечать. Редактор и автор глав: Основы этнографии. Учебник. MA, аспирантура, 1968 год.

- Отвечать. Редактор и автор глав: Календарные обычаи и традиции зарубежных стран в Европе. В 4-х томах. Оксфорд: Pergamon Press, 1973, 1977, 1978, 1983.

- В научно-популярном 20-томном издании «Страны и народы»: 1) Под ред. Ред .: Заморская Европа: Западная Европа. М., Мысль, 1979. 2) Ответ. Ред .: Заморская Европа: Восточная Европа. М., Мысль, 1980. 3) Член основной редакции. Колледж: Западная Европа: Северная Европа. М., Мысль, 1981.

- Отвечать. Редактор: Дж. Г. Фрейзер Золотая ветвь. М., Политиздат, 1980. 2-е изд. М., Политиздат, 1983.

- Отвечать. Редактор: Дж. Г. Фрейзер Фольклор в Ветхом Завете. М., Политиздат, 1985.

- Отвечать. Редактор и писатель: Мифы народов мира. В 2-х томах. М. Издательство "Советская энциклопедия". В 1980г. 2-е изд. Москва, Издательство "Советская энциклопедия", 1987.

Опубликовал более 200 статей и вступлений к разным изданиям.

Рекомендации

Примечания

Цитаты

- ^ а б c d Большая Советская Энциклопедия.

- ^ Анчабадзе 2010, п. 121.

- ^ Анчабадзе 2010, п. 122.

- ^ Анчабадзе 2010, п. 123.

- ^ а б Анчабадзе 2010, п. 125.

- ^ а б Рыцарь 2004, п. 470.

- ^ а б Анчабадзе 2010, п. 124.

- ^ Бошкови 2008, п. 28.

- ^ Анчабадзе 2010, п. 127.

- ^ Анчабадзе 2010, п. 128.

- ^ Анчабадзе 2010, п. 129.

- ^ Анчабадзе 2010, п. 126.

- ^ Кабо 1998, п. 155.

- ^ Анчабадзе 2010, п. 131.

- ^ а б c Анчабадзе 2010, п. 132.

- ^ Шаркань, Ханн и Скалник 2005, п. 28.

- ^ Шаркань, Ханн и Скалник 2005, п. 28-29.

- ^ Кокель, Крейт и Фрикман, 2012 г., п. 113.

- ^ Барнард 2004, п. 81.

- ^ Кабо 1998, п. 189.

- ^ Кан 2009, п. xvi.

- ^ Гульдин 1994, п. 119.

- ^ Кабо 1998, п. 289.

- ^ Драгадзе 1984, п. 249.

- ^ Клементс, Энгель и Воробец 1991, п. 151.

- ^ Relve 1998, п. 106.

- ^ Такакура 2006.

- ^ а б Хикс 2005, п. 143.

- ^ Хикс 2005, п. 144.

- ^ Хикс 2005, п. 145.

- ^ Кан 2009, п. 440.

- ^ Хоппал 1997, п. 9.

- ^ Знаменский 2004, п. 58.

- ^ Бьянки 1975, п. 193.

- ^ Кемпер и Конерманн 2011, п. 73.

- ^ Кемпер и Конерманн 2011, п. 75-76.

- ^ Козинцев и Мартин 2012, п. 125.

- ^ Коул 1986, п. 282.

- ^ Эдгертон 1959, п. 902-903.

- ^ Гульдин 1994, п. 127.

- ^ Адаменко 2007 г., п. 234.

- ^ Грей, Вахтин и Швейцер, 2003 г., п. 199.

- ^ Белков 2004, п. 29.

- ^ Шумейкер 1992, п. 197.

- ^ Джексон 1987, п. 156.

Источники

- Адаменко, Виктория (2007). Неомифологизм в музыке: от Скрябина и Шенберга до Шнитке и Крамба. Pendragon Press. ISBN 978-1-57647-125-8. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Анчабадзе, Юрий Д. (2010). "С.А.ТОКАРЕВ: НАЧАЛО ПУТИ [С.А.ТОКАРЕВ исходный путь]" (PDF). ИСТОРИЯ НАУКИ (История науки) (на русском языке) (3). Получено 2012-09-01.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Барнард, Алан (2004-10-15). Охотники-собиратели в истории, археологии и антропологии. Берг. ISBN 978-1-85973-825-2. Получено 2012-08-19.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Белков, Павел (2004). «Культурная антропология: состояние дел» (PDF). Антропологический Форум. Получено 2012-08-18.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Бьянки, Уго (1975). История религий. Brill Archive. п. 193. ISBN 978-90-04-04237-7. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Бошкови, Александр (16 марта 2008 г.). Другие народные антропологии: этнографическая практика на периферии. Книги Бергана. ISBN 978-1-84545-398-5. Получено 2012-09-02.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Клементс, Барбара Эванс; Энгель, Барбара Альперн; Воробек, Кристина Д. (17 июля 1991 г.). Женщины России: приспособление, сопротивление, трансформация. Калифорнийский университет Press. ISBN 978-0-520-07024-0. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Коул, Хуан Р. И. (1986-05-28). Шиизм и социальный протест. Издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-03553-7. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Драгадзе, Тамара (1984). Родство и брак в Советском Союзе: полевые исследования. Рутледж и Кеган Пол. ISBN 978-0-7100-0995-1. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Эдгертон, Роберт Б. (1959). "Народы Америки. А. В. Ефимов, С. А. Токарев". Американский антрополог. 61 (5): 902–903. Дои:10.1525 / aa.1959.61.5.02a00250.

| chapter =игнорируется (помощь)CS1 maint: ref = harv (связь) - Грей, Пэтти А .; Вахтин, Николай; Швейцер, Питер (2003). «Кому принадлежит сибирская этнография? Критическая оценка интернационализированной области» (PDF). Сибирика. 3 (2). Дои:10.1080/1361736042000245312.CS1 maint: ref = harv (связь)

- «Токарев Сергей Александрович». Большая советская энциклопедия, 3-е издание (1970–1979). 6. Компания Gale Group, Inc.

- Гульдин, Грегори Элию (1994). Сага об антропологии в Китае: от Малиновского до Москвы и Мао. М.Э. Шарп. ISBN 978-1-56324-186-4. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Хикс, Сьюзан М. (2005). «МЕЖДУ КОРЕННОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ: ПОЛИТИКА КУЛЬТУРЫ И ПРИРОДЫ В АЛМАЗНОЙ ПРОВИНЦИИ РОССИИ» (PDF). Питтсбургский университет. Получено 2012-08-18.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Хоппал, Михали (1997). «ПОКЛОНЕНИЕ ПРИРОДЕ В СИБИРСКОМ ШАМАНИЗМЕ» (PDF). Фольклор. 4. Получено 2012-08-18.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Джексон, Энтони (1987). Антропология дома. Публикации Тавистока. ISBN 978-0-422-60560-1. Получено 2012-08-19.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Кабо, Владимир Рафаилович (1998). Дорога в Австралию: Мемуары. Издательство Aboriginal Studies Press. ISBN 978-0-85575-312-2. Получено 2012-08-14.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Кан, Сергей А. (2009-06-01). Лев Штернберг: антрополог, русский социалист, еврейский активист. U of Nebraska Press. ISBN 978-0-8032-1603-7. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Кемпер, Майкл; Конерманн, Стефан (26 января 2011 г.). Наследие советского востоковедения. Тейлор и Фрэнсис. ISBN 978-0-415-59977-1. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Рыцарь, Натаниэль (2004). «Этнография, русская и советская» (PDF). Энциклопедия истории России. Справочник Macmillan USA. ISBN 978-0-02-865907-7. Получено 2012-08-19.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Кокель, Ульрих; Крейт, Майрид Ник; Фрикман, Йонас (22 марта 2012 г.). Спутник антропологии Европы. Джон Вили и сыновья. п. 113. ISBN 978-1-4443-6215-2. Получено 2012-08-14.

- Козинцев Александр; Мартин, Ричард (31 марта 2012 г.). Зеркало смеха. Издатели транзакций. ISBN 978-1-4128-4764-3. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Relve, Хендрик (5–10 октября 1998 г.). «ЛЕСНЫЕ КОРНИ ЭСТОНИИ». Труды 4-й конференции Тайговой спасательной сети, проходящей каждые два года.. Получено 2012-08-18.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Шаркани, Михай; Hann, C.M .; Скальник, Питер (2005). Изучение народов в странах народной демократии: антропология социалистической эпохи в Центральной и Восточной Европе. LIT Verlag Münster. ISBN 978-3-8258-8048-4. Получено 2012-08-14.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Шумейкер, Джордж Х. (1992). «АККУЛЬТУРА И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИМВОЛОВ ХРАМА СОЛЕНОГО ОЗЕРА В МОРМОНСКОМ ИСКУССТВЕ НА МОГИЛЬНИКАХ». Маркеры IX - Журнал Ассоциации исследований надгробий. ISBN 978-1-878381-02-6. Получено 2012-08-18.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Такакура, Хироки (декабрь 2006 г.). «Коренная интеллигенция и подавленная российская антропология». Современная антропология. 47 (6): 1009–1016. Дои:10.1086/508694. Получено 2012-08-18.CS1 maint: ref = harv (связь)

- Знаменский, Андрей А. (2004). Шаманизм: критические концепции социологии. Рутледж. ISBN 978-0-415-33248-4. Получено 2012-08-17.CS1 maint: ref = harv (связь)

дальнейшее чтение

- Алексеев В.П. Токарев памяти Сергея Александровича // Сов. этнография. В 1985 году. №4.

- Козлов С.Я. ... а день длится дольше века // Этнографическое обозрение. № 5. В 1999. С. 3–15.

- Козлов, С. Ю. Невозмутимая свобода // Н. Г. Религия. 12 сентября 1999 г.

- С.Ю. Козлов Сергей Токарев (1899–1985) // Портрет историков. Время и судьба. Т. 4. Новейшая и новейшая история. - М .: Наука, 2004. С. 446–461.

- С.Ю. Козлов Сергей Токарев: «Этнографический университет» // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века. - М .: Наука, 2004. С. 397–449.

- Маркова Г.Е., Т.Д. Соловей Этнографическое образование в МГУ (к 50-летию кафедры этнографии исторического факультета МГУ) // Сов. этнография. 1990, № 6.

- Список публикаций С.А. Токарева (К 80-летию со дня рождения) // Сов. этнография. В 1980 году. №3.

- Ученый совет Института этнографии АН СССР, посвященный памяти Сергея Александровича Токарева // Сов. этнография. В 1990 году. №4.

- Токарев, С.А. (1983). «Религия и религии с историко-этнографической точки зрения». In Dube, S.C ..; Басилов В.Н. (ред.). Секуляризация в многоконфессиональных обществах: индо-советские перспективы. Концепт издательской компании. п. 125ff. GGKEY: ERERFKLZ3E7. Получено 2012-08-17.