Parergon - Parergon

Parergon (Parərˌgän, множественное число: parerga[2]) является древнегреческий философский понятие определяется как дополнительная проблема.[3] Парергон также называют «украшением» или дополнением.[4]

Буквальное значение древнегреческого термина - «помимо работы или дополняет ее».[5] В соответствии с Жак Деррида, он «вызван и собран как дополнение из-за недостатка - некой« внутренней неопределенности - самого того, что он обрамляет ».[6] Он добавляется к системе, чтобы дополнить то, чего не хватает, например, в случае эргона (функция, задача или работа), при этом парегон представляет собой внутреннее структурное звено, делающее возможным его единство.[6]

Концепция

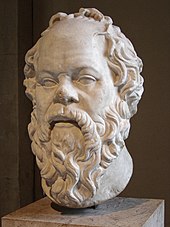

Парегон рассматривается негативно, особенно в Греческая классика подумал, так как это противоречит эргономике или истинному существу.[7] Сократ использовал парегон для обозначения нарушения Афинский правило «один человек - одна работа», критика дополнительных занятий, которые мешают гражданам специализироваться и работать, которые им естественно подходят.[3] Его критика также проистекала из обвинений в том, что философия - это разновидность парегона. в Республика, он объяснил, что Paideia - выращивание и образование идеального члена полис или же государственный - не следует рассматривать как эквивалент парегона. Акцент проистекает из восприятия, что оба подразумевают отношение к основной функции, выраженное в строгом определении.[3] Сократический диалог установил, что Paideia не указывает на возможность изменения основного вопроса и не указывает на маргинальность, но они были определены как характеристики парегона.[3]

Платон рассматривал парегон как нечто вторичное, и что его философский дискурс часто выступает против него, объясняя, как он противоречит эргону и выходит за его пределы, концептуализированный как выполненная работа.[8] Парегон был включен в Платон работа Законы, где его сравнивали с концепциями Paideia и дейтрон.[3] Оба эти термина были названы более важными в том смысле, что к ним следует относиться более серьезно, чем к парегону.

Однако в греческой философии парегон не считается случайным.[8]

Современные описания

Иммануил Кант также использовал парегон в своей философии. В своих работах он связывал это с эргоном, который, по его мнению, является «работой» в своей области (например, произведение искусства, произведение литературы, музыкальное произведение и т. Д.). По Канту, парегон - это то, что выходит за рамки эргона.[9] Это то, чем являются колонны для зданий или рама для картины. Он привел три примера парегона: 1) одежда статуи; 2) колонны на здании; и 3) рама картины.[10] Он сравнил его с орнаментом, который в первую очередь обращается к чувствам.[11] Концептуализация Канта повлияла на использование этого термина Деррида, особенно на то, как он служил агентом деконструкция используя кантовское осмысление рамы картины.

Парегон также описывается как отдельный - он отделен не только от предмета, который он обрамляет, но также и снаружи (стена, на которой висит картина, или пространство, в котором стоит объект).[8] Эта концептуализация подчеркивает значение парегона для таких мыслителей, как Деррида и Хайдеггер, поскольку он делает раскол в дуальности интеллекта / чувств.[11] Это играет важную роль в эстетической оценке, если увеличивает удовольствие от вкуса. Он обесценивается, если не выглядит формально красивым и перестает быть простым украшением.[12] Согласно Канту, этот футляр подобен позолоченной раме картины, простой приставке для получения одобрения через ее очарование и может даже умалить подлинную красоту искусства.[13]

Деррида процитировал парегона в своей более широкой теории деконструкции, используя его вместе с термином «дополнение» для обозначения отношений между ядром и периферией и изменения порядка приоритета, чтобы это стало возможным для дополнения - внешнего, вторичного и несущественного - быть ядром или центральным элементом.[14] В Правда в живописифилософ сравнил парегон с рамкой, границами и знаками границ, которые способны «расшифровать» любую стабильность, так что концептуальные оппозиции разрушаются.[1] Для философа это «ни работа (эргон), ни работа вне дома», сбивающая с толку любую оппозицию, но не остающаяся неопределенной.[15] Для Деррида парегон также является основополагающим, особенно для эргона, поскольку без него он «не может отличить себя от самого себя».[7]

В художественных произведениях парегон рассматривается как отдельный от произведения искусства, которое он образует, но сливается с окружающей средой, что позволяет ему сливаться с произведением искусства.[16]

В книге парегон может быть пороговым средством, которое передает его читателю, например, название[17], предисловие, эпиграф, предисловие и др.[16] Это также может быть небольшой литературный отрывок, добавленный к основному тому, например, случай Джеймс Битти с Замок скептицизма. Это аллегория написан как парегон и был включен в основной труд философа под названием «Очерк истины», в котором критиковался Дэвид Хьюм, Вольтер, и Томас Гоббс.[18]

Рекомендации

- ^ а б Рейнольдс, Джек; Роффе, Джонатан (2004). Понимание Деррида. Нью-Йорк: Континуум. п. 88. ISBN 0826473156.

- ^ «Определение слова PARERGON». www.merriam-webster.com. Получено 2019-10-30.

- ^ а б c d е ж Статкевич, Макс (2009). Философская рапсодия: диалоги с Платоном в современной мысли. Юниверсити-Парк, Пенсильвания: Издательство Пенсильванского государственного университета. С. 45–46. ISBN 9780271035406.

- ^ Баттерсби, Кристин (2007). Возвышенное, ужас и человеческое различие. Оксон: Рутледж. п. 85. ISBN 9780415148108.

- ^ Шактер, Рафаэль (13 мая 2016 г.). Орнамент и порядок: граффити, стрит-арт и парргон. Рутледж. ISBN 9781317084990.

- ^ а б Родовик, Дэвид (2001). Чтение фигурального, или философского, после новых медиа. Дарем: издательство Duke University Press. п. 134. ISBN 9780822327226.

- ^ а б Нил, Джаспер (2016). Платон, Деррида и письмо. Карбондейл: издательство Южного Иллинойского университета. п. 162. ISBN 9780809335152.

- ^ а б c Каллер, Джонатан Д. (2003). Деконструкция: критические концепции в литературоведении и культурологии, Том II. Лондон: Тейлор и Фрэнсис. С. 45, 46. ISBN 041524708X.

- ^ О'Халлоран, Киран (2017). Постгуманизм и деконструирующие аргументы: корпуса и цифровой критический анализ. Оксон: Тейлор и Фрэнсис. п. 50. ISBN 9780415708777.

- ^ Ричардс, К. Малкольм (05.02.2013). Деррида переосмыслил: интерпретация ключевых мыслителей для искусства. И. Б. Таурис. ISBN 9780857718907.

- ^ а б Миниссейл, Грегори (2009). Обрамление сознания в искусстве: транскультурные перспективы. Амстердам: Родопи. п. 92. ISBN 978-90-420-2581-3.

- ^ Росс, Стивен Дэвид (1994). Искусство и его значение: Антология эстетической теории, третье издание. Нью-Йорк: SUNY Press. стр.415. ISBN 978-0-7914-1852-9.

- ^ Баттерсби, Кристин (2007). Возвышенное, ужас и человеческое различие. Оксон: Рутледж. п. 85. ISBN 9780415148108.

- ^ Мардер, Майкл (2014). Философское растение: интеллектуальный гербарий. Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета. п. 208. ISBN 9780231169028.

- ^ Фьюери, Патрик (2000). Новые разработки в теории кино. Лондон: Международное высшее образование Macmillan. п. 153. ISBN 9780333744901.

- ^ а б Троттер, Дэвид (2013). Литература в эпоху первых СМИ. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. п. 258. ISBN 978-0-674-07315-9.

- ^ Педри, Нэнси; Пети, Лоуренс (2014). Изображение на языке изображений. Ньюкасл-апон-Тайн: Издательство Кембриджских ученых. п. 244. ISBN 978-1-4438-5438-2.

- ^ Ланда, Луи А. (2015). Английская литература, том 2: 1939-1950 гг.. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. п. 1122. ISBN 978-1-4008-7733-1.